Succede sovente che, nelle famiglie con bambini, in occasione dei pasti possano insorgere momenti di tensione, o addirittura conflitto aperto, per una condotta alimentare non ritenuta appropriata.

Si spazia dal mangiare in piedi o in posizioni acrobatiche, dall’andare e venire dal tavolo per ogni boccone, dal mangiare solo con i cartoni, passando per scelte esclusive di determinati alimenti, a pasti ridotti o totale digiuni.

Possono verificarsi capricci, ricatti e imposizioni, fino a lacrime e disperazione, da parte dei bambini e da parte dei genitori.

Dal punto di vista genitoriale, è possibile imbattersi in 2 stili di comportamento preferenziali: il primo consiste nell’obbligo di seguire determinate regole, alimentari e di condotta, che mirano a fornire una struttura educativa alimentare; il secondo si connota come un “lasciar fare”, “passerà”, che si caratterizza dunque come una sorta di accondiscendenza ai voleri del bambino, o libertà di esprimersi.

Questi due stili sono ovviamente gli estremi di un continuum lungo il quale si dipanano tutta una serie di tentativi “quotidiani” di trovare una soluzione di gestione della tavola e del quieto desinare.

Interrogativo dei genitori è come gestire questi fenomeni, da dove hanno avuto origine, quali le loro mancanze educative, se è possibile intervenire o se è ormai una situazione consolidata, se si è in presenza di una condizione clinica, e altro.

Ne consegue uno stato emotivo che permane nel tempo, da un pasto all’altro e a quello successivo, che può essere caratterizzato da rabbia, ansia, frustrazione, sensi di colpa, sentimenti di incapacità, di inefficacia, di timore per lo stato di salute del bambino, ma anche di tensioni tra coniugi, con relativa colpevolizzazione di uno nei confronti dell’altro, in termini di coercizione contro lassismo, di accuse reciproche, di assenza contro totale delega.

Fornire la spiegazione del fenomeno sarebbe semplicistico, in quanto esso è multideterminato, e per questo, soggetto alla combinazione di molte variabili che si relazionano tra loro, ad esempio:

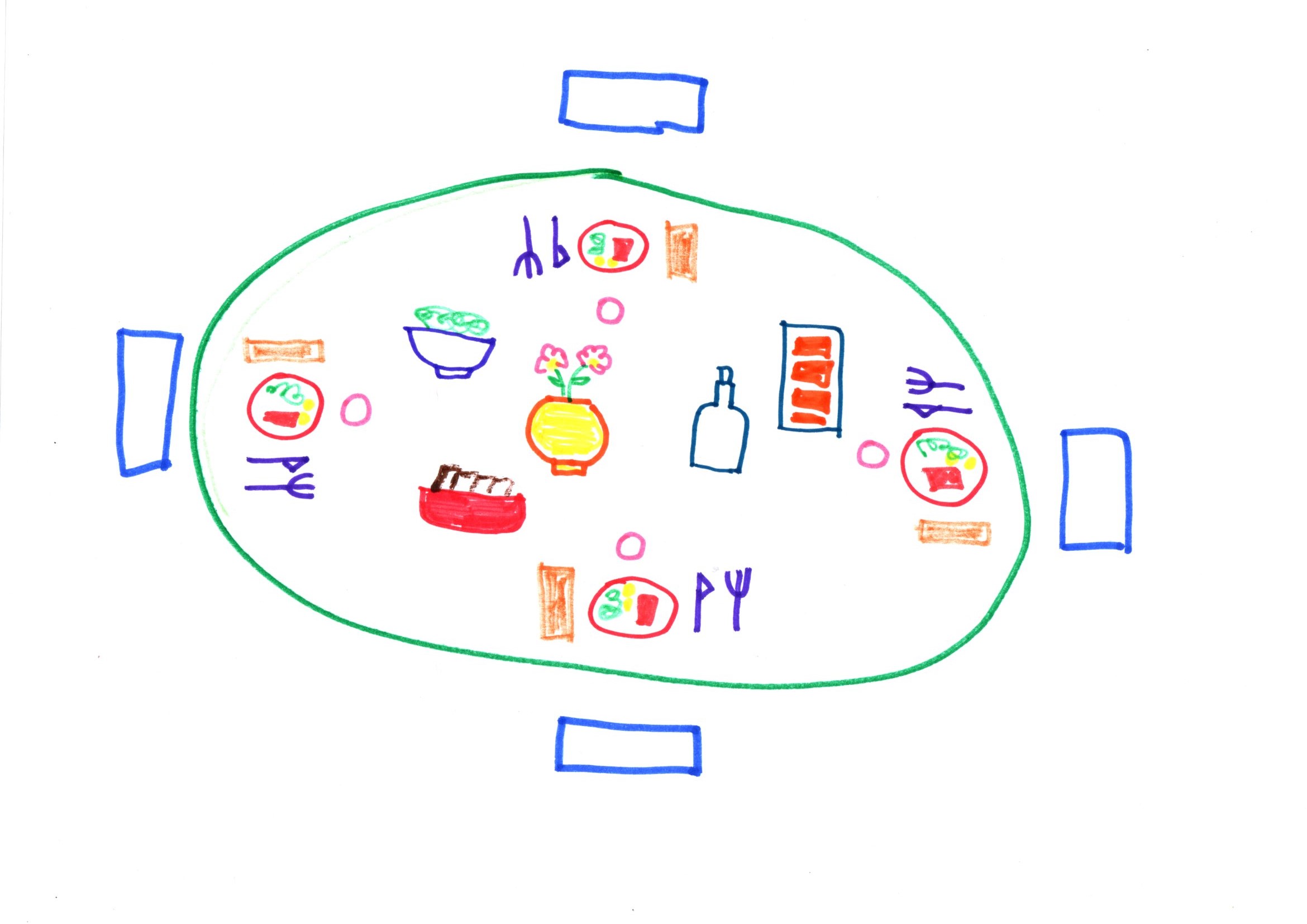

- i partecipanti alla tavola

- lo stile familiare di conduzione del pasto

- il carattere dei partecipanti

- le regole della famiglia

- le aspettative dei genitori, basate sulle regole acquisite nelle famiglie d’origine

- la presenza del televisore, telefoni, tablet

- preparazione dei pasti/stile dietetico

- stile relazionale genitori/figli.

Tutti gli elementi si possono combinare tra loro e dare vita a scenari diversi. E differenti possono essere i modi in cui si affrontano le situazioni che si vengono a creare. Alcune situazioni evolvono in maniera naturale e si risolvono, altre perdurano. Se intervenire o meno resta nelle capacità della coppia genitoriale di osservare, confrontarsi ed intervenire in maniera congiunta, consultandosi con il pediatra o lo psicologo esperto in disturbi alimentari.

Ma restano alcune considerazioni da fare .

Il bambino è una persona in divenire, impara dall’ambiente e, in relazione all’età, si pone in maniera attiva, esercitando la volontà di essere attore delle esperienze che lo circondano e lo riguardano, attraverso la scelta.

Dunque il bambino assorbe ciò che lo circonda, non solo in termini linguistici (ciò che gli si dice), ma anche e soprattutto in termini comportamentali (ciò che si fa). Osserva e ripropone le dinamiche che coglie con l’imperativo tipico dei bambini: senza filtri, senza accomodamenti, in maniera assoluta. Pertanto i comportamenti a tavola, ai quali noi adulti non prestiamo attenzione o che consideriamo appropriati in base allo status di adulto, come mangiare in silenzio assorbiti da tv e telefonini, il bambino li fa suoi, mangiando solo guardando i cartoni o con il telefono in mano.

Il bambino può portare a tavola ciò che coglie fuori dai pasti: tensioni, disinteresse percepito, incongruenze, ma anche solitudine, difficoltà indipendenti dall’assetto familiare, rabbia e tristezza. In diverse fasce di età tendenzialmente si acquisiscono delle abilità e competenze psicologiche, senza le quali o in mancanza di un adeguato supporto genitoriale che possa consolidarle, il bambino non è in grado di riconoscere, dare un nome e condividere un mondo interiore basato su emozioni negative: il linguaggio è quello corporeo, attraverso comunicazioni fisiologiche (inappetenza, mal di stomaco, capricci, iperattività, assorbimento in attività non pertinenti).

Il bambino può voler farsi Vedere: attraverso la presa di decisione, la scelta, l’autonomia decisionale. La tavola diventa il banco di prova dove esercitare tale autonomia, i genitori il pubblico che assiste alla sua performance di essere diventato grande.

Inoltre vi sono una serie di atteggiamenti frequentemente riscontrati nei bambini, come una selezione del cibo in base all’aspetto e al colore, alla disposizione nel piatto, alle consistenze degli alimenti, alle preferenze alimentari e oppositività rispetto un determinato cibo; tendenzialmente sono atteggiamenti transitori, che si risolvono nel tempo, da non patologizzare.

Dinanzi a questo ampio panorama di comportamenti e atteggiamenti legati ai momenti del pasto, alcune indicazioni di carattere generale per supportare i genitori in difficoltà:

- richiedere un consulto dal pediatra solo se le scelte alimentari del bambino sono severamente limitate in termini nutrizionali, cioè se il bambino assume solo pochissime categorie differenti di cibo (solo pasta in bianco, rifiuto categorico di frutta e verdura, etc) e/o se si verifica un calo ponderale importante e in breve tempo;

- non forzare il bambino ad assumere determinati cibi, in quanto ciò potrebbe portare a creare resistenze;

- non ricattare il bambino (se mangi, ti compro un gioco), ciò significa delegare il potere e i bambini lo avvertono e lo usano;

- non creare un clima a tavola di tensione e conflitti, questo potrebbe essere la base per futuri disturbi conclamati;

- è preferibile dare il buon esempio a livello comportamentale: stare seduti a tavola compostamente, mangiare tutti i cibi presenti al pasto, essere presenti, tranquilli, disponibili;

- fornire regole ed applicarle nel tempo, senza imporle: i bambini necessitano di una struttura e assorbono e consolidano le abitudini familiari gradualmente;

- offrire un’ampia varietà di cibi, colorati, divertenti e appetibili: esistono una grande varietà di ricette basate sui medesimi ingredienti;

- osservare, ascoltare e accogliere le preferenze dei bambini, con flessibilità e coinvolgimento: chi di noi mangia tutto di tutto? anche per i piccoli è così, l’importante è che il rispetto delle preferenze non si trasformi in limitazioni strutturali;

- far socializzare i bambini con il cibo, toccarlo, lavarlo, maneggiarlo, riconoscerlo, e perchè no?, in base all’età, scegliere la ricetta da mettere a tavola e partecipare alla preparazione;

- porre attenzione se ulteriori difficoltà o disagi emergono in altre aree funzionali, come il sonno, l’attenzione, etc.

Per i genitori che vivono situazioni di stress dinanzi a scenari simili, non è facile tenere sotto controllo la propria emotività. Tale disagio, per quanto si tenti di nasconderlo, celarlo agli occhi dei propri figli, comunque verrà avvertito: il linguaggio preferenziale dei bambini è quello corporeo e anche se la mamma o il papà affermano una cosa, loro necessariamente percepiranno tutt’altro, innescando confusione e ambiguità nella comunicazione, con conseguenze sull’emotività dei bambini, in termini negativi.